私が使っている電子ノートについて紹介したいと思います。私の利用形態は、文字(と多少の図形)のみです。

それから ePaper の特徴を活かしてPDF書籍を読むのに使っています。

最近流行りのクラウドについては、大切なデータを人質に差し出すのは好まないので使っていません。

クラウドを使用するためには、最低でも日本国内に設置することなど、法律も含めて安全を保証する必要があります。

[目次]

- (1) シャープの電子手帳

- (2) Boox Note

- (3) ソニーのデジタルペーパー

- (4) reMarkable RM100

- 日本語フォントを追加する方法

- (5) キングジムのフリーノ

- (6) Supernote Agile

- まとめ

- 私の工作

- ノック式改造ペンの写真

(1) シャープ の 電子手帳 WG-S50

6インチの反射型のメモリ液晶。本体213g+カバー65g+ペン11g=289gの電子手帳です。

夜、布団に入ってから色々とアイデアを思いつくことが多いのですが、そんなときに便利な電子手帳です。

小さいし、起動も速いので、枕元に置いてメモを書くのに最適です。

WG-S50になって、四角く囲んで カット(コピー)&ペースト ができるようになりました。

電池が減らないのは驚異的で 購入してから半年になりますが、まだ充電をしたことがありません。

(1.5) シャープ の 電子手帳 WG-PN1

6インチのePaper。WG-S50と比べて外形は僅かに(数ミリ)大きくなりましたが、重さは実測で286gと3g軽くなっています。

画面はePaperになって俄然見易くなりました。が、ePaperの残像対策に神経の使い過ぎと感じます。

ペンは同じ感圧タイプでWG-S50は滑る感じですが、WG-PN1は引っかかる感じです。

ペン←→消しゴム、などのモード切り替えに時間がかかります。10回測定して平均1.598秒でした。

WG-S50のePaper版として、枕元に置いてメモを書くのに使っています。

(2020.04.09追記)

ソフトをver.1.50にアップデートしました。上記のモード切り替え時間がWG-S50と同等に速くなりました。

細かくチューンアップをしたみたいで、全体的に随分使いやすくなりました。

やっぱり枕元に置いてメモを書くのに最適です。

オープニング画面の表示機能が追加されましたのでいろいろと 遊べ 使えます。

(2020.04.20追記)

WGシリーズで残念なのはペンが書き難いということです。

表面がつるつるなので、感圧式のペンに力を入れづらいせいでしょう。

複数のサイトでハイテックCコレトのタッチペンユニット(LHKRF-15T)が紹介されていたので使ってみました。

確かに書きやすくなります。2色用のボディが使いやすく、ペンホルダーにも下から差し込むことができます。

もう1ヶ所には、ボールペンでは 間違えて書くといけないので、消しゴムユニット(LHKRF-28E)を入れました。

試しに 消しゴムユニットで書いてみたら、意外と書きやすいことを発見しました。

これはお薦めできます。カスが表面に少し残るので 気になるかもしれませんが・・・

WG-PN1では ToDo 機能が増えました。忘れてはいけないToDoのページを起動時に表示できるので、使ってみると便利です。

(2) ONYX の Boox Note

10.3インチのePaper。仕様書では重さ 325g以下 とありますが 実測では336gでした。

Android 6.0.1 の上にノートやリーダーのアプリを構築してあります。最初は日本語がまともに表示できませんでした。

日本での発売直後にソフトのアップデートがあり表示するようになりましたが、まだところどころおかしなところがあります。(脚注-1)

ノートはペンの無いところに線が引かれることがあり、私とはあまり相性が良くないようです。

画面の端には書けなかったり、ツールを隠して全画面表示にするとページ移動ができなかったりと mic(made in china:みっく) ぽいところが随所にあります。

アンドロイド用の色々なソフトをインストールできるところが売りで、Kindle、Kinoppy、SONYreaderなどは一応動きます。

ただしカラーで速い動作を前提に作られているアプリなので 使いにくいことを覚悟しなければなりません。タブレットを使ったほうが圧倒的に快適です。

私はPulsarという音楽再生ソフトを入れて夜寝付けないときの

(3) ソニー の デジタルペーパー DPT-CP1

10.3インチのePaper。重さは仕様書では 約240gで、実測では237gでした。

ペンは充電タイプでちょっと太めですが感触は良く、画面の端まで問題なく書けます。

頁の追加は最終頁の後ろと現在頁の前に追加できます。つまり先頭頁を追加できるので これが大変便利です。

自由曲線で囲んで カット(コピー)&ペースト ができますので、レイアウト変更が容易です。

コピーした文字列は どのノートにもペーストできます。PDF書籍にもペーストできます。

ノートを2冊並べて表示できるので、比較したり 参考にしたりすることができます。

PDF書籍のリーダーとしても秀逸です。

メニューから見開き表示を選択できます。その時に 表紙あり/なし の設定ができるので、紙の本と同じように正しく表示できます。

ページめくりの方向も指定できるので、縦書き(右綴じ)の本でも 横書き(左綴じ)の本でも 違和感なく読むことができます。

書き込みができるのは当然ですが、ハイライトも文章にきれいに乗せられます。

サイドノート(PDF書籍に紐付けされたノート)機能により、本を読みながら隣でメモを取れます。

紐付けされてない一般のノートやPDF書籍でも2つ並べて表示できますので、注を見ながら本文を読むということもできます。

検索機能も充実しています。

頁検索用として2種類のページマーカー(「星」と「アスタリスク」の手書きマーク)が使えます。

検索メニューから、本文検索(脚注-2) と マーク検索 ができます。これがデジタル書籍の優位点です。

書き込み一覧メニューから、手書き一覧 と ハイライト一覧 を見ることができます。注目箇所が一目瞭然です。

ページの移動も復数の方法があり高速です。

希望や疑問が有る場合は日本語のメールで聞くと、すぐに日本語のメールで返ってきます。

参考までにDPT-RP1は表示サイズが13.3インチと大きいだけでその他はDPT-CP1と同じで、マニュアルも同じです。

重さは実測で347gと、他社の10インチクラスと同重量です。ソニー製品の軽さは驚異的です。

(4) reMarkable の Model:RM100

10.3インチのePaper。重さは仕様書では 350gで、実測では354gでした。

他の電子ノートとは一味違った独特の文化を持っている 魅力的な電子ノートです。

例えばブックマーク(Bookmarks)は一般には頁に印を付ける しおり ですが、RM100ではファイルに印を付けてピックアップしやすくしています。

ペンの種類も豊富で ペン、鉛筆、マーカー、ハイライトがあり、各種の書き味が楽しめます。充電タイプではありませんが画面の端まできちんと書けます。

付属のペンの他に STAEDTLER Noris digital(GP-U999ERIPAAA)という えんぴつ型のペンが使えます。細いペン先で また違った書き味が楽しめます。

背面には滑り止めが付いていて、書き良さに貢献しています。

日本語に対応していないのが大変に辛い所です。タイトルもアルファベットを使わないといけません。

Ebooks(epub)は中身まで全部 豆腐(□) になってしまいます。

書籍(pdf,epub)をインストールするのは クラウド利用が通常みたいですが、WiFiの使用量が膨大になるので、私はUSB接続を使っています。

RM100で必要な設定をした後 USBケーブルをパソコン(Windows7以降)に接続すると自動的にドライバがインストールされます。

その後、ブラウザを使って転送することができるようになります。アップロード(pdf,epub)とダウンロード(note)もできます。

質問が有る場合は英語でメールすると英語で回答が返ってきますが希望が叶えられる訳ではありません。

感触としては、アルファベット以外の言語をサポートするつもりはないようです。

(2020.03.25追記)

V2.1に順次アップデートされるとアナウンスされています。カット&ペーストが改良されてDPT-CP1と同様の処理ができるようになったようです。

更に reMarkable 2 が発表されました。pre-order の募集が行なわれています。

厚さは2mm薄くなって4.7mmになりましたが、重さは50g重くなって403.5gになりました。

日本語は対象外ということが我々(日本人)にとっては大変残念です。

(2020.04.09追記)

私のRM100もV2.1にアップデートしました。ファイル容量は約70MBでした。改良された操作によって更に使いやすくなっています。

OSにLinuxを採用しているせいか反応が良く、書き良さは相変わらずピカイチです。

日本語に対応していないため (日本語での)検索ができない という致命的欠点が本当に残念です。

重さ以外には特に不満はないので、英語が苦でなく ノートとしてだけ使うなら 良い選択になると思います。

ケースも純正品の他、Capra Leather から各種販売されていますし、紙和(PC/タブレットケース iPad)も50gという魅力的軽さです。

(2021.08.31追記)

私のRM100をV2.9にアップデートしました。アップデートは着実に進んでいますが、依然として日本語はサポートしていません。

フォントが入っていないので、PDFの名称も目次も何も表示されません。(表示するのは数字くらいです)

フォントが入っていれば表示はできるので、使い勝手は大分良くなると思うのですが、

今のままでは メインとしては勿論、サブとしても使えないのが本当に残念です。

書き良さ は間違いなく一番なのですが。

(2021.09.03追記)

という訳で ネットにフォントの入れ方を説明したサイトがないか探してみました。

いくつか参考になるサイト(英語を含む)が見つかりましたので、やってみました。

- 日本語のフォントはIPA(IPAfont00303.zip)をダウンロードして解凍しました

- 秘密鍵はLinux(unix)のssh-keygenコマンドを使って生成しました

- パスワードはRM100の[Settings]の(Aboutではなく)[Help]..[Copyright and licenses]の下の方にあります

- windows7のFileZillaのSFTPを使います

以上の準備をして、以下の操作をしました。

・windows7にUSBケーブルで接続して、RM100の[Settings]..[Storage]..[USB web interface]を[On]にします

・FileZillaの[設定]のSFTPの項目で秘密鍵を登録します

・サイトマネージャーを設定します

プロトコル :SFTP - SSH File Transfer Protocol

ホスト :10.11.99.1

ログオンタイプ:通常

ユーザー :root

パスワード :(上記で取得したパスワード)

・[接続]をクリックしてRM100に接続します

・/usr/share/fontsディレクトリにIPAfont00303をディレクトリごとアップロード(転送)します

・転送が終了したらwindows7からRM100を取り外して、一旦[Turn off]します

・1分程待ってからRM100を起動します

以上により日本語を表示するようになりました。

pdfは名称を日本語表示するので何があるかわかります。目次も日本語で表示するので目的の頁がわかり移動できます。

epubは[Text setting]で[Font]の[Maison Neue]を選択して日本語を表示するようになりました。

まだ日本語の入力手段がありませんので検索はできませんが、日本語表示をしますので少し使いやすくなったと思います。

しかしSFTPでは秘密鍵を使うなど結構面倒な処理になります。

間違った操作でソフトを壊す(RM100を使えなくなる)恐れがありますのでunix(Linux)に詳しくない場合はお勧めできません。(脚注-6)

(2021.10.10追記)

日本語を表示するようになったので、少し使用頻度が増えました。

それで気が付いたのですが、スリープにしても結構電池を消費します。

大体1時間で1%ずつ減っていきます。他機種では大体4時間で1%でした。

電源offしておけば1週間経っても1%も減りません。(当然ですが)

電源offからの起動時間は約25秒と 他機種と比べて短い(脚注-7)ので、使い終わったら電源をoffにしておくのが良いでしょう。

なお現在販売されているのは "reMarkable 2" です。

仕様等を見ると動作時間は3倍に伸びたとありますが、スリープ時についての記述はありませんでした。

(2022.01.08追記)

V2.10は内容に魅力を感じなかったのでパスしましたが、

V2.11は Improved highlighter に興味を惹かれたのでアップデートしてみました。

しかし、まず問題になったのが日本語を表示しなくなったことです。

日本語フォントが無くなっていたことが原因です。アップデートすると削除されるようです。

仕方がないので再度上記手順によりIPAフォントをアップロード(転送)しました。

Highlighter(蛍光マーカーペン)に関しては、3色から選べるようになった他はV2.9とV2.11で大差ありませんでした。

ノートの手書きでは全く同じようです。単に描いたとおりにハイライトされます。

PDFにおいては、横書きでは若干見やすくなりましたが、指定した以上に広くハイライトされます。

但し、英語では単語の一部を塗るだけで単語全体がハイライトされるなど便利です。

左右のスペースを見ているようですが、確実に英語(アルファベット)が対象ですね。

縦書きでは、途中で途切れなくなりましたが、横幅がまちまちなのは同じです。

結論としては、V2.9→V2.11のアップデートはしなくてもよかったと思っています。

今後は特別に欲しい機能でない限りアップデートすることはなさそうです。

今や、各社がそれぞれ特徴のある電子ノートを出しており、それぞれ使えるレベルになっています。

ただ、日本語使いとしては、まともに日本語をサポートしている電子ノートを選びたいと思います。

(2022.01.15追記)

日本語のフォントを入れたのでノート(Notebook)の名称(Name)も日本語表示ができます。

但しRM100本体からは日本語の入力はできませんので次のように操作します。

・ノート作成時はアルファベットで仮の名称をつける(NewNote 等)

・RM100をWiFiに接続する

・インターネットに接続したwindowsのreMarkableアプリを実行する

・目的のノートのRenameを行なう(NewNote → メモ帳 等)

* "Quick sheets"などの元々あるNotebookの名称は変更しない方がよさそうです。

クラウド経由の操作になりますので、そこそこのWiFiが使われます。

PDFやフォルダー(Folder)の名称も日本語にできます。

(5) キングジム の デジタルノート「フリーノ」 FRN10

6.8インチのePaper。重さは実測で、本体が220gでペンが6gでした。

A6サイズの本格的電子ノートで、Makuakeというクラウドファンディングを使って開発されました。

電子ノートではなんと言っても書き良さが大事です。

reMarkableと互換性のあるペンは充電不要で大変書きやすく、画面の端まできちんと書けます。

ノートの各ページにソフトキーボードから入力する[テキストボックス]というツールがあります。

ここに入力したテキストは検索することができます。初の検索できるノートです。

表の枠を作るツールがあるのも便利ですし、フロントライトがあるので暗い所でも使えます。

自炊PDFは同サイズのkobo(H2O)よりもかなり読みやすいので、PDFのリーダーとしても期待できます。

本体の32GBに加えてmicroSDカードが使えるので、大量の自炊PDFを格納できます。

現在は横書きのみの対応です。そのため縦書きの場合はページ送りの方向や検索結果の表示に違和感を覚えます。

純正カバーは実測118gでした。粘着シートでくっつける方式が私の好みではないので

紙和(PC/タブレットケースiPad mini)を使っています。箱と同サイズで28gです。

更に紙和のフラットB6(22g)を中仕切りに使って、替え芯やUSBケーブルも一緒に収納しています。

これでA4,A5,A6サイズ と電子ノートのラインアップが揃ったと言えます。

初期ソフト(v3.0)ですのでまだ不備や不満がありますが、今後のアップデートに期待しています。(脚注-3)

(2021.09.12追記)

ソフトは着々とアップデートが行なわれ、ユーザーの要望にも対応しています。現在のバージョンはver.4.1.3です。

ノートに必要な機能は一通り揃ったと言えます。特徴的な点をあげますと、

複数のペンを設定できますので、種類や太さを変えてメニューに置いておけます。

フォーマットが充実しました。特に6.8インチ(A6サイズ)にも拘わらず31行あるフォーマットは月単位の記入に便利に使えます。

画像を挿入できます。貼りこんだ後で位置やサイズを変更できます。

表の枠は縦横共に1〜15を選べるようになりました。

頁の検索には[お気に入り][タグ][テキストボックス]の3種類が用意されており強力です。

PDFリーダーのペンの色は黒の他に赤、青、緑が追加されました。勿論、色はPCに取り込んだときに表示されます。

PDFでもノートと同じように頁の追加と削除ができます。まるでAcrobatのような操作ができるのは他には見当たらない機能です。

右綴じに対応しました。左から右へスワイプして次の頁に移動するのはとっても自然です。

この日本語フレンドリーな機能はA4,A5サイズではソニー、A6サイズではフリーノだけが実現しています。

おまけですが、WG-PN1と同様に キズ自己修復保護フィルム(PDA工房) を貼ると、ラッタのペンをいい感じで使えます。

(6) ラッタ の Supernote A6 Agile Model:SN-A6

7.8インチのePaper。重さは実測で本体が249gでペンが25gでした。

同梱のカバーと本体はガイドレールを使って取り付けます。

そのため7.8インチという大きさにもかかわらずカバーの重さは100gに収まっています。

Androidの機能に

まず、ペンが他と違っているのが大きな特色です。reMarkableやフリーノとの互換性もある方式ですが、

芯が0.7mmの細くて固いセラミックでできており、摩耗しないので交換の必要がありません。

そして画面が柔らかいという組み合わせ(ハードペン先+ソフトスクリーンフィルム)がとっても良い書き味を実現しています。→ 追記有り

使ってみると色々気になる点(脚注-4)がありますが、独自性と書き心地の良さはreMarkableと

後発なので既存の電子ノートの良いとこ取りをしている面がありますが、ノートとしての便利な機能が揃っています。

[クイックアクセス]で直接目的のページを開けます。

[スマートツール]でメニューを開かずに消しゴムを使えます。全画面表示にも対応しています。

[星マークによる検索]で希望のページを検索できます。

これらはいずれもノートとドキュメントの両方で使えます。

7.8インチの画面は自炊PDFに対しても十分な広さがあります。

更に余白のトリミングが自由にできますので、文庫からハードカバーまで楽に読むことができます。

[抜粋メモ](ハイライトにメモ 相当) や [スプリット手書きノート](サイドノート 相当)といった機能があるのも便利です。

但し、縦書き(右綴じ)に対応していないのが残念ですが。

マニュアルが共通で画面の大きい Supernote A5 という10.3インチのモデルもあります。

2020年の夏からは、OSをAndroidに変更した Supernote A6 X が後継機として発売されているようです。

日本メーカーの製品と比べると、reMarkable程ではないにせよ、日本語については貧弱であるのを否めません。

ソフトキーボードはチャイナ(中国)語と英語のみで日本語用はありません。

そのためノート名や検索などの日本語の入力には 手書き認識を使わなければなりません。

手書き認識はチャイナ語の拡張版のような印象で、コツが必要ですし、変換できない文字もありそうです。

そもそも外国メーカーに 豊かな美しい日本語 を期待するのは無理というものです。

日本メーカーの奮起を促すと共に、自分たち(日本人)のためでもあるので、応援したいものです。

(2023.11.11 追記)

(本体に)亀裂が走っているのを見つけました。

一本ではなく複数の亀裂があります。

ある日突然、壊れて使えなくなるのではないか、と不安です。

他社の製品にはそういうことはありません、ラッタの製品だけです。

(2024.02.24 追記)

数年使ってみて、評価が変わってきました。

特にペンの書き心地の良さについては訂正が必要です。

経年変化でしょうか、画面(ソフトスクリーンフィルム)が固くなってきたようです。

かなり滑る感じが出てきて、とてもreMarkableと比べられるレベルではなくなりました。

冬場は特に固く感じるのですが、温度による変化も大きそうです。

そのため、温かい室内で使う分には まだいいのですが、

戸外など寒い所では書き心地の良さは感じられません。

(まとめ)

ネットで感想を見ても、ある人はソニーからreMarkableに替えたと言い、別の人はreMarkableからソニーに替えたと言います。

機能や性能の優劣というよりも使用形態や好みの違いかもしれません。

ケースは 安価なネオプレン(ウェットスーツ素材)や、フェイクレザー(PU=ポリウレタン)のケースが各種販売されています。

また 高価にはなりますが本物の革(レザー)を使ったケースも販売されています。

栃木レザーを使った 薩摩革工房ミカサレザーのケースに、姫路レザーを使った 欧州職人館のペンフォルダーを組み合わせるのも洒落ています。

フルグレインレザー(Full grain leather)を使ったケースは コロンビアの Capra Leather から購入できます。

DPT-RP1用のケースとしては 和紙を使ったのも日本らしくていいです。実測80gと超軽量で

また Selected California nappa leather and wool felt mix を使った Picaso Lab の Ultra-Light Sleeve は レーザー刻印ができて、実測213gです。

(2020.10.04追記)

PUレザー(合成革)は使って数年でボロボロになってきました。長く愛用するには適さないようです。

最初は4機種の紹介でしたが、その後3機種増えて7機種になりました。

在来技術の寄せ集めではなく独自の開発をしているメーカーが出てきているのには将来性を感じます。

着実にePaperが浸透してきているようですので、今後はカラーのePaperの使い方にも興味をそそられます。

ところで、日本で販売されている紙書籍は殆ど全部が縦書き(右綴じ)ですが、きちんと縦書きに対応しているのは今のところソニーだけです。

この点は外国メーカーの最大の弱点にもなっています。

やっぱり日本メーカーでないと、まともな日本語の製品は作れないということも(当然ですが)改めて認識することになりました。

なお、後継機が出た・その他の理由により、もう使っていない機種(WG-S50, Boox Note)がありますが御了承ください。

(私の工作)

勿論、完成品をそのまま使うのもいいですが、自分だけの物を作って楽しむのもいいものです。

私もいくつか作ってみましたのでご紹介します。

フリーノの携帯用ケース

本体とペンを収納するケースをエムズファクトリーのクラフトバンドで作りました。

145mm×185mm×15mmのコンパクトサイズで、59gと軽量です。

全部合わせても286gですので、持ち歩きが苦になりません。

接着剤は KAWAGUCHIの皮革・布・紙用ボンド(11-498) を使いました。

材質は紙ですので自由にデザインできますが、あまり凝らずにシンプルにしました。

しかし、完成した後も変更したり新たな機能を付けたりと楽しめます。

Supernoteのノック式ペン

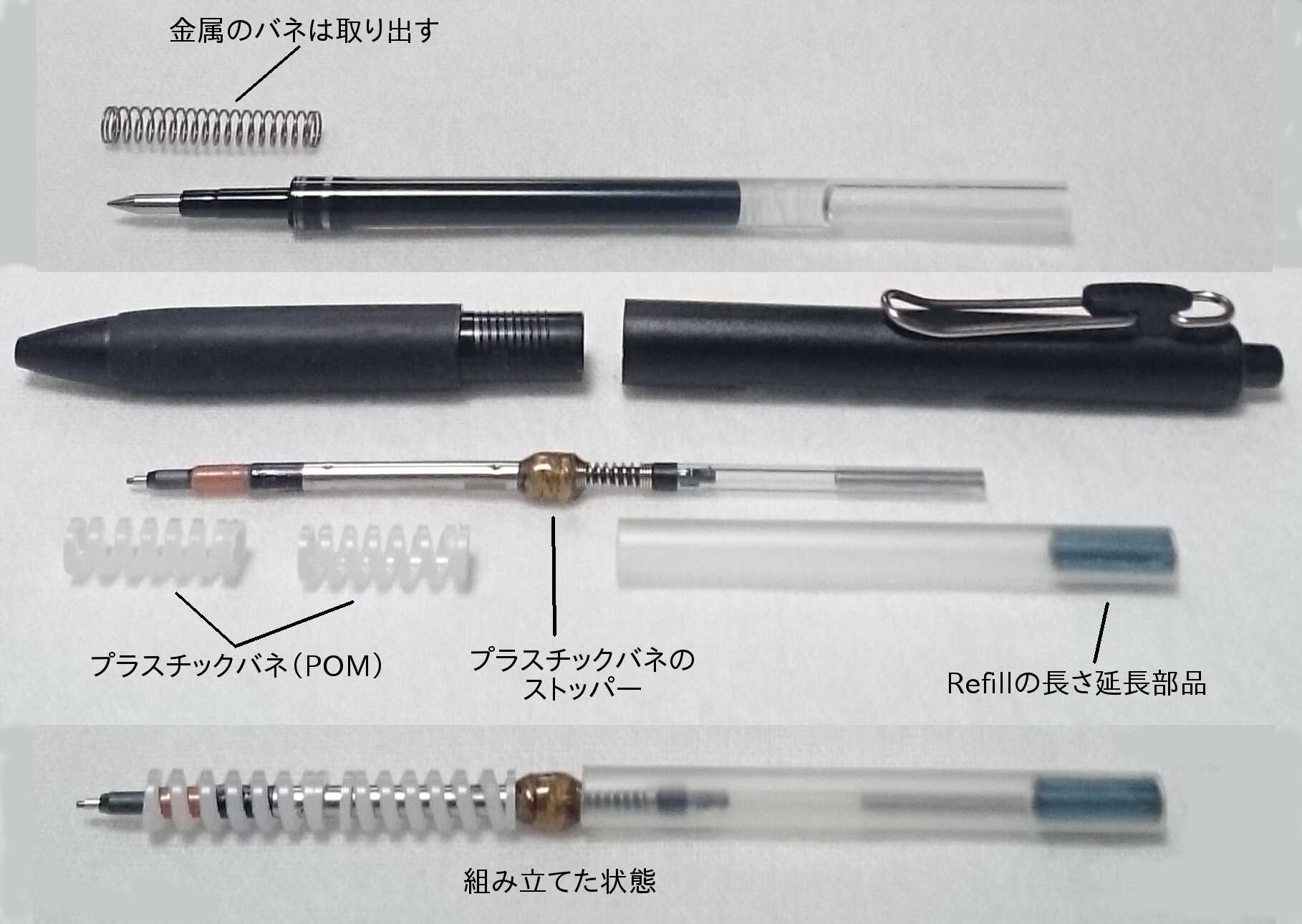

替え芯(SuperNote Pen Refill)(脚注-5)とボールペン(ラミーのティポ)を使ってノック式のペンを作りました。重さは12gです。

ワコムのEMR方式のペンは磁界で制御していますので、磁界に影響を与える金属のバネは使えません。

それで、バネはプラスチックに換えます。直径(外径)6mm長さ25mmのPEEKを選びました。

プラスチックのバネでも1本からネット注文ができるというのは本当に凄い社会だと改めて思いました。

Refillは胴体に合うように少し長くしてから、バネ用のストッパーを作って、ノックでうまく出し入れできるようにします。

盛ったり削ったりの整形にはボンディックを使いました。

ペンのキャップがなくなり、片手で扱えるようになったので大変便利です。

なお、Supernoteのペンは キズ自己修復保護フィルム(PDA工房) を貼ったWG-PN1にもいい感じで使えます。

(2020.11.23追記)

ノック式のペンが気に入ったので、調子に乗って今度は(やはりラミーの)サファリを使ってみました。重さは同じく12gです。

ティポのときは胴体の加工は一切不要だったのですが、サファリの場合は先端部の内側を広げなくてはなりません。

4mmのドリルを使って内側を削りますが、慎重に削る必要があり、結構な手間がかかります。

更に2.3mmのドリルでRefillの先端が通るように穴の大きさを調整します。

Refillは僅かに長くして胴体に合わせてから、バネ用のストッパーを作ります。

プラスチックのバネは25mmのPEEKに20mmのPOMを合わせたら感触の良いノックになりました。

先端部を含めて交換することで、他のサファリの胴体も使えますので、ティポと同じように色を変えて楽しむことができます。

ドイツのだけでなく、日本製のボールペンでも作りたいと思い

書き良さで定評のある三菱鉛筆のジェットストリームを選びました。

SXN-150というシリーズで価格は1桁違いますから気楽に色を変えられます。

やっぱり先端部の内側を削る必要がありますが、その他は同様です。

プラスチックのバネは20mmのPOMを2つ合わせましたので、ノックの感触がとても柔らかです。重さは10gです。

(2021.11.07追記)

同じく三菱鉛筆のボールペンで、くっきりとした文字が書ける ユニボールワン (品名はUMN-S-38) があります。

こちらは胴体を加工する必要がなく、上記のジェットストリーム用に作った替え芯がそのまま使えました。

クリップが良い感じに柔らかいし お勧めです。重さは10gです。参考のために写真を示します。

上記の品名はボール径が0.38mmのユニボールワンですが、

ボール径が0.5mm(品名はUMN-S-05)でも使えますのでお好きな方をお選びください。

なお、ユニボールワンF (品名はUMN-SF-38で F が追加されています) という魅力的な軸色を揃えたシリーズがありますが、

ペン先に金属パーツを使用しているため使えませんので注意してください。