4.盲点を探そう

突然ですが、人類は全然賢くありません。例えばヒトの身体は人類の理解が及ばないくらい複雑です。

現代では少しづつわかってきたとはいえ、精々見た目だけです。

1個の細胞でも全貌を知るのは難しいのに

数十兆個(最近の研究では約37兆個らしいです)もあるとなれば、

繋がりや関係を考えると、殆どわからないと言って過言ではありません。

現代でもこの

二千年前には知識もなく、技術もありませんでした。

一つの細胞からどのように人体ができるのかということは、想像することさえもできませんでした。

そんな状況では、人類は神様が作った(設計した)と考えるのも無理はないかもしれません。

しかしそれは二千年前のはなしです。

例えば目(眼球)の作りは とても精緻です。

ヒトなど脊椎動物の目はカメラに似ているので、カメラ眼などと呼ばれます。

目に入ってきた光は水晶体(凸レンズ)を通って網膜で像を結びます。

網膜には光を感じる視細胞があります。そして光の情報は視神経を通って脳に送られます。

そのようにして、目の前の情景を見ることができるのです。

しかし、網膜を詳しく見てみると、

光を感じる視細胞が一番後ろにあり、光の情報を脳に送る視神経は前方、つまり眼球の内側にあります。

そのため、視神経が眼球の外に出るための場所(通路)が必要になっています。

視神経が集まって眼球の内側から外側へ出ていく場所(通路)には、

当然ですが、光を感じる視細胞を配置する余裕がありません。

従って、その場所は光の情報を得ることができない、つまり見えないために

盲点と呼ばれています。

現在の技術で詳しく調べると、そういう構造になっていることがわかります。

この構造については、素人の私でもはっきり言えますが、欠陥構造です。

もし私が設計したとしても、そんな眼球は作りません。

光が来る最初に(光を感じる)視細胞を配置し、その後ろに(眼球の外側に向かって)視神経を配置すれば、

そのまま脳に接続でき、盲点は不要になります。

そして、生物の中にはそういう構造の目を持つ生物があります。

タコです。

タコの目はヒトの目と違って盲点がありません。(注4-1)

では 盲点を探してみましょう。

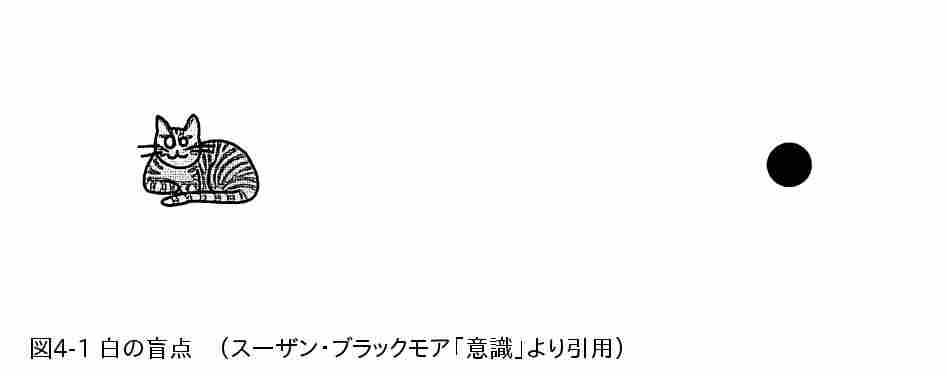

図4-1 に スーザン・ブラックモア「意識」から 盲点を見つける図を引用しました。

白い紙の左側にチェシャネコ(注4-2)が、右側に黒丸(●)が描いてあります。

右目を閉じて(又は何かで覆って下さい)、左目で右側の黒丸を見ます(注視してください)。

黒丸に焦点が合うのではっきり見えます。

左側のチェシャネコには焦点が合わないので、はっきりとは見えませんが、

ぼんやりと、いることはわかります。

次に、左側のチェシャネコを注視すれば、今度はチェシャネコに焦点が合って

はっきりと見えますが、右側の黒丸はぼんやりとなります。

意外ですが、中心の注視しているところは はっきりと見えるのに、

その他(周辺部分など)は ぼんやりとしか見えないことがわかります。

それでは、右側の黒丸を注視したままで紙を遠ざけたり近づけたりしてください。

そうすると、ぼんやりと見えていたチェシャネコが消えるところ(紙と目の距離)があります。

そこが盲点です。

チェシャネコの像を結ぶ場所が、視細胞が無い場所(盲点)なので見えないのです。

残念というか、当然というか、光を感じる視細胞がなければ見えません。

その位置より 紙を離しても見えますし、近づけても見えます。

盲点から外れるからですね。

盲点に入ると チェシャネコが消えてしまい、白い紙だけになります。

しかし、ここで私は疑問に思いました。

チェシャネコが消えたのは理解できます。盲点に入ったのですから。

しかし、消えたところが何故白くなるのでしょうか?

白いということは光を感じているということです。

でも盲点には(光を感じる)視細胞は無いので、光を感じることはできません。

視細胞が無い(つまり光が無い)のだから真っ黒になるのではないでしょうか?

なぜ白く見えるのでしょうか?

謎です。謎は解明したくなります。

白い紙なので白く見えるのでしょうか。それなら白でなければ・・

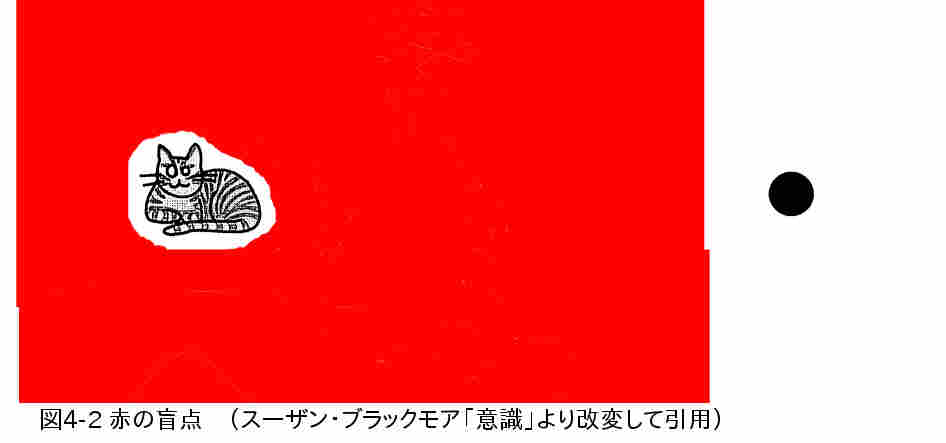

図4-2はチェシャネコの周りを赤く塗りました。

同じように左目で右側の黒丸を注視して、チェシャネコが消えるところを探して下さい。

今度はチェシャネコの消えたところは、白くは見えません。(勿論黒でもありません)

ぼんやり見えていたチェシャネコが消えて、消えた場所が(白ではなく)赤く見えます。

何となくわかってきましたね。

盲点の場所は(光の無い)暗いままにしておかずに、何らかの処理をしているようです。

もう一つ、思い切って・・

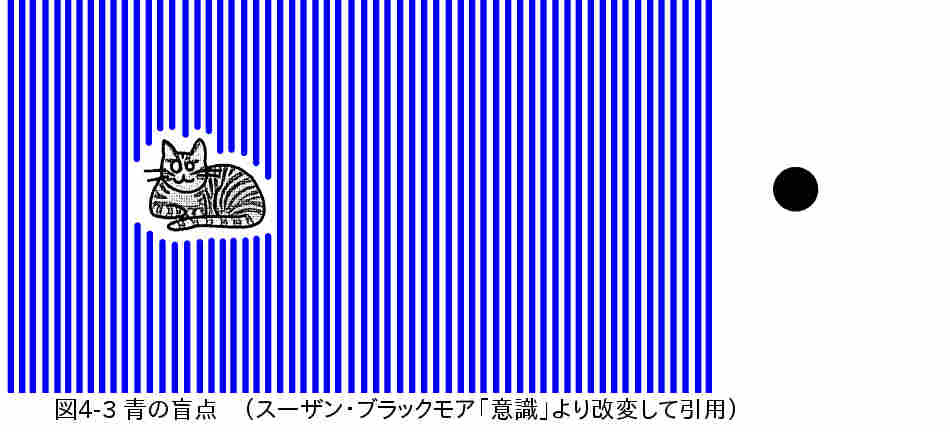

図4-3はチェシャネコの周りに青い縦線を描きました。

同じようにチェシャネコが盲点に入って消えるところを探して下さい。

今度はチェシャネコの消えたところは、白でもなく、赤でもありません。

チェシャネコが消えたところが、ぼんやりとですが、青く感じます。

それもベタ塗りされた青ではなく、青い縦線に感じます。

何故そんなことが起こるのでしょうか?

理由を安易に想像(推理・推測)するのは謹んだほうが良さそうです。

この現象は、我々一般人には(多分)知られていないのですが、

専門家には知られている事で、いろいろな説が発表されています。

スーザン・ブラックモアによると、「この充填の問題をめぐって、白熱した論争が行われてきた」(注4-3)とのことです。

そして、ダニエル・デネットの議論(注4-4)にも言及しています。

ただ、

網膜に映ったとおりには見えていない。

何らかの処理が成されている。

というのは 確かです。